O 25 de Abril, a Revolução e a normalização do genocídio~ 17 min

Por F

Mais um 25 de Abril se passou – 51 anos depois, esta é uma data hoje comemorada de forma quase folclórica.

Para a maioria de nós, das gerações mais jovens, a Revolução de Abril não é muito mais do que um evento sobre o qual lemos e ouvimos, e sobre a qual cada um e cada uma – em resultado das diferentes narrativas a que tem acesso – vai construindo a sua representação, por vezes idealizada, de uma época que não experienciámos.

O propósito deste artigo não é fazer um relato detalhado desta data e do complexo período que se lhe seguiu, mas realçar alguns mal-entendidos sobre estes eventos, o papel dos movimentos de libertação africanos na queda da ditadura e algumas das maiores contradições presentes em boa parte dos movimentos e dos partidos que se afirmam pró-Palestina.

Golpe de Estado

O fim do Estado Novo a 25 de Abril de 1974 não foi produto de uma revolução, mas de um golpe de estado levado a cabo por sectores das forças armadas portuguesas organizados em torno do Movimento das Forças Armadas (MFA).

Embora o fim do regime e a descolonização fizessem parte do programa do MFA, este não era um movimento revolucionário. Se é certo que uma boa parte dos capitães e oficiais eram de esquerda, muitos outros consideravam-se “moderados”. Se alguns dos líderes do MFA defendiam visões revolucionárias para o pós-25 de Abril – como Vasco Gonçalves, que defendia o socialismo revolucionário, e Otelo Saraiva de Carvalho, apoiante do socialismo autogestionário – outros, incluindo à esquerda, queriam a implementação de uma “democracia pluralística”, parlamentar e burguesa, como a que temos hoje.

Prova dessa heterogeneidade é a nomeação, pelo MFA, do general António Spínola, a face da oposição de “direita democrática” ao Estado Novo, para primeiro Presidente da República do pós-25 de Abril.

No dia 25 de Abril de 1974, foi a tomada das ruas pelas classes populares em celebração do fim da ditadura, em desafio às ordens claras do MFA para que as pessoas ficassem em casa, que abriu as portas ao período mais interessante da História portuguesa. É a esse período que podemos chamar revolução, não ao 25 de Abril em si.

Revolução e contra-revolução

A queda do Estado Novo desencadeou um período intenso de resistência no seio da sociedade portuguesa, conhecido como Processo Revolucionário em Curso (PREC), que culminou no Verão Quente de 1975.

Com o fim da censura e da polícia política surgiu um sem número de comissões de trabalhadores, sindicatos, cooperativas, assembleias, partidos e outras organizações. A organização popular espalhou-se por todas as esferas da sociedade – os trabalhadores nas fábricas e em muitos outros sectores, os camponeses, as mulheres, os bairros. A faísca da revolução encontrou combustível até no seio do exército, onde se formaram Conselhos Revolucionários de Trabalhadores, Soldados e Marinheiros (CRTSM) que acabaram por dar origem aos Soldados Unidos Vencerão.

Foi graças à organização e mobilização contínua que a classe trabalhadora conquistou direitos laborais, sectores estratégicos da economia foram nacionalizados, terras foram colectivizadas e se construíram bairros para as populações que, até então, viviam em barracas. Foi também neste período que surgiram os primeiros movimentos massivos de mulheres em luta pelos seus direitos – enquanto trabalhadoras e enquanto mulheres.

Num juramento de bandeira no RALIS a 21 de Novembro de 1975, 170 novos recrutas, de punho fechado, prometiam “estar sempre, sempre ao lado do povo” e “lutar com todas as nossas capacidades (…) contra o Fascismo, contra o Imperialismo, pela democracia e poder para o povo, pela vitória da revolução socialista”. A cerimónia, realizada na presença de Carlos Fabião, então Chefe do Estado-Maior do Exército, mostra o quão próximo estivemos de construir uma sociedade decente.

Quatro dias depois, o golpe de 25 de Novembro de 1975, em que a “direita democrática” tomou as rédeas do período de transição, marcou o final do PREC e o início da reversão de tudo aquilo que tinha sido conquistado a custo de muita luta e resistência.

As Conquistas de Abril nos dias de hoje

Logo a seguir ao 25 de Novembro, Carlos Fabião foi substituído por Ramalho Eanes no cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, Otelo Saraiva de Carvalho foi destituído da sua posição de Comandante do COPCON e a Rádio Renascença foi devolvida à Igreja Católica.

Nos anos seguintes, terras que haviam sido colectivizadas foram devolvidas a latifundiários que tinham fugido para o estangeiro para escapar ao rio que tudo arrasta; consolidou-se a “normalidade democrática”; e o que havia sido nacionalizado começou a ser progressivamente privatizado – um processo que se arrastou ao longo deste meio século e que ganhou um novo ímpeto na década passada, com a intervenção do FMI.

Apesar do 25 de Novembro, algumas “conquistas de Abril” – como os direitos à habitação e à educação e saúde gratuitas – ficaram consagradas na “Constituição de Abril”, mas apenas para serem recorrentemente ignoradas face a outros direitos (também) inscritos nessa mesma constituição – como os direitos à propriedade e à iniciativa privada.

A praxe regressou às universidades no início dos anos 80, as propinas foram introduzidas na década de 90, e o sistema nacional de saúde foi deixado às portas da morte pelo regime austeritário sob tutela do FMI, abrindo espaço para a saúde privada crescer e prosperar.

Como dizia José Mário Branco já em 1979, no seu maior épico escrito “de um só jorro”, “as conquistas de Abril eram só paleio assim que tas começaram a tirar e tu ficaste quietinho, né filho?”

Mais recentemente, no início da pandemia, o governo suspendeu o direito à greve a pretexto do “estado de emergência” e esmagou a greve do Sindicato dos Estivadores que estava em curso – os estivadores deste sindicato acabaram por ser corridos dos portos e substituídos por outros, agora com vínculo precário. Aquele que foi um dos maiores ataques ao direito à greve da nossa história recente foi executado por um governo “socialista” viabilizado pela esquerda parlamentar, sem que o PCP ou o Bloco oferecessem qualquer resistência significativa.

Sem os movimentos de libertação africanos não teria havido 25 de Abril

Não é possível falar do 25 de Abril sem falar dos movimentos de libertação que resistiram ao Império português em África.

Foi em África que parte dos oficiais de esquerda que desempenharam um papel importante no MFA, como Otelo, foram influenciados pelos movimentos de libertação. Na Guiné-Bissau, muitos oficiais entraram em contacto com o pensamento político de Amílcar Cabral e o programa do PAIGC, e tiveram acesso a obras de Che Guevara, Mao Tse Tung e outros revolucionários da época.

Foi o arrastar da Guerra Colonial que fez exacerbar as contradições no seio das forças armadas e que, em última análise, criou no seu seio um descontentamento amplo o suficiente para permitir o derrube do regime sem que praticamente fosse derramado sangue. Mesmo os sectores conservadores dentro das forças armadas, dos quais Spínola era a figura mais proeminente, estavam descontentes com a gestão da guerra e, não sendo favoráveis a uma revolução socialista ou ao poder popular, também queriam o fim do regime.

Resistência Armada

É importante tomarmos consciência de que o fim da nossa ditadura se deve ao facto de homens em África terem pegado em armas para lutar pela sua liberdade. E é aqui que gostaríamos de explorar algumas das maiores contradições dos movimentos pró-Palestina hoje.

Nos anos 70, a esquerda não achava que a luta se resumia a manifestações, vigílias, petições e cartas – a luta armada era considerada uma forma legítima de resistência.

No entanto, há hoje – até no seio da solidariedade com a Palestina – uma certa reticência em apoiar abertamente os movimentos palestinianos que escolheram a resistência armada.

Há quem vá ainda mais longe e defenda o direito do povo palestiniano à auto-determinação, mas ressalve que acha que foi um erro por parte do Hamas lançar uma ofensiva contra os seus opressores a 7 de Outubro de 2023 – quase sugerindo que o genocídio em curso é uma consequência da resistência e não um produto do sistema colonial e imperialista em que vivemos. Como se nós, do alto da nossa europeia iluminação, soubéssemos melhor do que os palestinianos qual o melhor caminho para a sua libertação.

Quem defende esta posição pensará que o povo palestiniano – sujeito a um sistema de apartheid e ocupação colonial que os próprios sul-africanos afirmam ser pior que o apartheid sul-africano – devia continuar calado, de cabeça baixa, à espera que eventualmente chegasse um dia melhor, ou apelar aos ouvidos surdos da comunidade internacional, como fizeram durante os 75 anos que antecederam o 7 de Outubro.

As “fronteiras de 67” e os Bantustões

Defender as “fronteiras de 67” – algo que, de um ponto de vista anticolonial, já era incompreensível antes do 7 de Outubro – tornou-se completamente delirante após um ano e meio do mais brutal genocídio a que a Humanidade assistiu em, pelo menos, 80 anos.

E, ainda assim, esta é a solução defendida pela esmagadora maioria dos países do mundo – tanto entre o campo ocidental como entre os que se posicionam a favor da Palestina –, por muitos partidos de esquerda no Ocidente e, inclusivamente, por alguns movimentos pró-Palestina.

Esta posição, que frequentemente vem acompanhada de “em linha com o direito internacional e múltiplas resoluções da ONU”, traz consigo uma quantidade astronómica de contradições.

Por cá, em algumas manifestações, ainda é possível ouvir discursos com referências aos “58 anos de ocupação” – o que suscita a pergunta: o período entre a Nakba de 1948 e 1967 é o quê?

Defender a solução de dois estados é defender entregar uma parte do território aos colonizadores e deixar os colonizados numa pequena porção do seu território original. Seria o equivalente a ter apoiado o projecto dos Bantustões sul-africanos, ou à entrega de parte de Angola a um projecto supremacista nas mãos dos colonizadores portugueses ou, até, aos próprios sionistas, que chegaram a considerá-la como possível território para a sua “nação judaica”, algo que as autoridades da Primeira República viram como uma boa oportunidade para “aumentar a população branca [em Angola] e ganhar o apoio dos círculos judaicos liberais”, consolidando assim o seu controlo do território.

Agora, após um ano e meio de genocídio, os israelitas já não são só colonizadores – são reconhecidos por todo o mundo como os genocídas sanguinários que são. Hoje, continuar a defender a solução de dois estados é equivalente a ter defendido que, no final da Segunda Guerra Mundial, o regime nazi ficasse com uma parte da Alemanha.

A solução de que pouco se fala: descolonização

Muito se fala de cessar-fogo, de reconhecimento do estado da Palestina, do julgamento dos criminosos de guerra e do embargo ao armamento, mas pouco se fala da real solução: descolonização.

Se for permitido ao milhão e meio de refugiados palestinianos que vivem em Gaza regressar às terras de que foram expulsos, todas as grandes questões sobre a reconstrução de Gaza se desvanecem.

Quando houver um processo de descolonização, os palestinianos que regressarem às suas terras naquilo que é hoje considerado o “estado de israel” certamente encontrarão espaço para acomodar os restantes palestinianos de Gaza enquanto o território é reconstruído.

O que não falta na Palestina é território que não está sobrepovoado nem coberto de escombros – só é preciso retirá-lo das mãos do regime sionista.

A normalização do genocídio

De certa maneira, enquanto movimentos pró-Palestina, também vamos contribuindo para a normalização do genocídio em curso – principalmente quando o nível de oposição se mantém mais ou menos constante à medida que o Holocausto em Gaza progride, a violência se intensifica e a barbárie se expande.

Há um ano, escrevíamos:

Enquanto pomposas cerimónias decorrem em São Bento, e milhares saímos à rua para desfiles comemorativos da Revolução dos Cravos, dois milhões de pessoas que não são diferentes de nós continuam a viver, dia após dia, um genocídio, com a cumplicidade das autoridades, dos media e da generalidade da sociedade portuguesa.

25/04/2024

Um ano depois, o extermínio de dois milhões de pessoas merece, da maior parte dos movimentos e organizações, o mesmo tipo de acções que a defesa do ambiente ou dos direitos à habitação e de género – manifestações ordeiras, vigílias, conversas, projecções de filmes, petições, cartas e publicações nas redes sociais.

O extermínio de dois milhões de pessoas merece apenas a utilização de métodos que já provaram não produzir quaisquer resultados além de aliviar o peso que carregamos nas nossas consciências – sem que tenhamos de pagar qualquer preço pela nossa solidariedade.

E ai de alguém que apele abertamente à escalada da resistência.

Uma frase de Che Guevara marcou o movimento anti-imperialista da segunda metade do século XXI:

Não se trata de desejar sucesso à vítima da agressão, mas de partilhar o seu destino; temos de acompanhá-la até à morte ou até à vitória.

Che Guevara

Hoje, o Che Guevara serve para decorar t-shirts – mas até as forças que se afirmam herdeiras do seu legado se recusam a pôr em prática os seus ensinamentos.

Os apelos de Gaza e o 25 de Abril de 2025

O feito mais notável dos principais movimentos pela Palestina cá na tuga é a forma como são capazes de ignorar não só os apelos à escalada da solidariedade que emergem de vozes mais “radicais”, mas os próprios apelos que nos chegam de pessoas e organizações em Gaza.

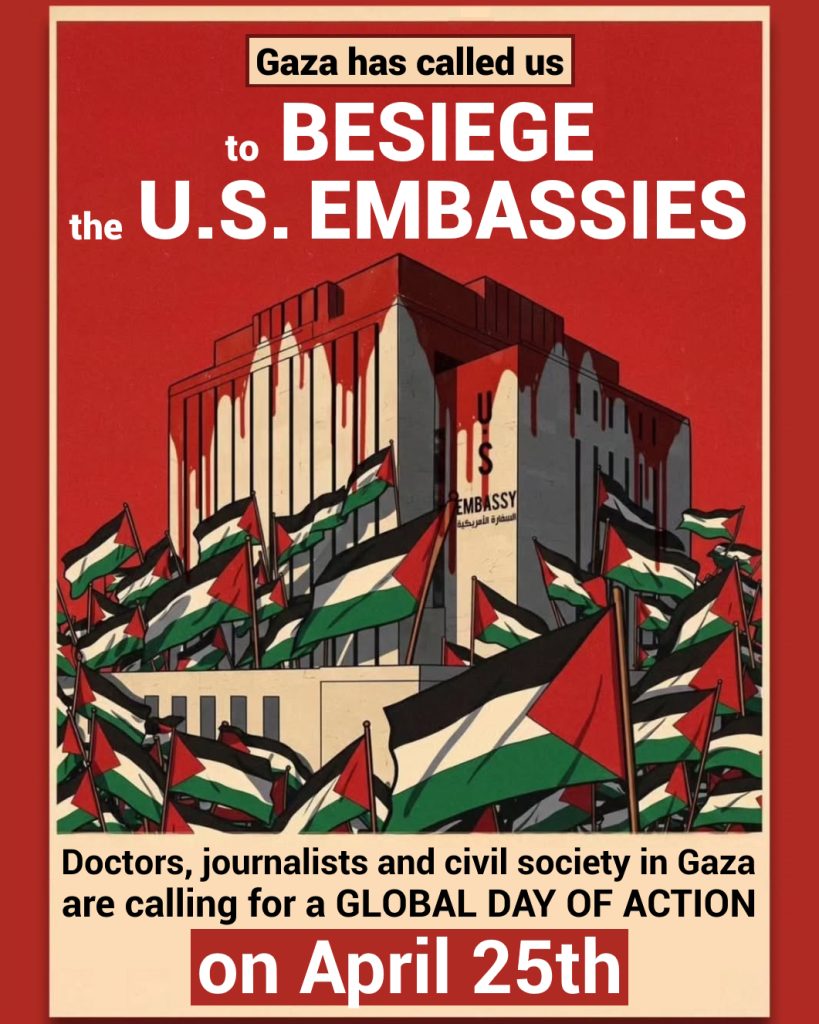

O mais recente destes apelos que saiu de Gaza, que pedia à solidariedade com a Palestina para cercar as embaixadas norte-americanas no dia 25 de Abril, caiu em ouvidos moucos – da mesma forma que foram ignorados os repetidos apelos dos sindicatos de Gaza a «todos os trabalhadores livres» para «traduzir a solidariedade em acções efectivas além dos comunicados e discursos», o mais recente emitido no início de Abril.

Os movimentos pela Palestina – e em especial o MPPM, o CPPC e outros do campo do PCP – não responderam ao apelo a cercar as embaixadas e nem sequer lhes fizeram qualquer referência, o que levanta uma questão: como podem estes movimentos defender a Palestina se não ouvem as vozes de palestinianos no terreno? Ou as vozes palestinianas só importam se estiverem em linha com a sua linha ideológica e as suas agendas políticas?

A verdade é que, no ponto em que estamos, já não deviamos dirigir a nossa indignação só contra o regime sionista, em avenidas vazias e longe dos centros de poder, mas também contra o seu maior patrocinador e co-autor do genocídio em curso – os EUA. O chamado que saiu de Gaza, depois de 18 meses de genocídio, só foi necessário porque os movimentos pela Palestina têm falhado a chegar a essa conclusão por si mesmos.

Neste 25 de Abril, embaixadas norte-americanas foram alvo de protestos em duas dezenas de países – mas, por cá, nem um único movimento respondeu aos apelos de Gaza. Sejamos honestos: o facto de estar marcado para esse dia o desfile comemorativo do 25 de Abril não devia ser um impedimento – afinal, este é um ritual que dura um par de horas, e algo podia ter acontecido após a manifestação. Quem sabe, a manifestação podia até ter servido como catalisador para uma grande acção contra os EUA e a barbárie imposta pelo Império através do mundo. Infelizmente, esse não é o objectivo das organizações que fazem parte da comissão organizativa destas comemorações.

Mas faria todo o sentido. Afinal, os EUA não são só o principal aliado do regime sionista – na altura, eram também um fervoroso apoiante do Estado Novo. Estas organizações que dizem “defender Abril” e a Palestina não só não responderam aos apelos de Gaza, como fizeram de conta que eles não existiam. Se isto não é silenciamento de vozes palestinianas, é o quê?

Entre aqueles que folclorizam o 25 de Abril, parece que levantar bandeiras da Palestina num desfile comemorativo é reacção suficiente ao genocídio em curso. Entretanto, as Uniões de Sindicatos afectas à CGTP continuam a ler comunicados em manifestações pela Palestina, enquanto a Palestina continua à espera das tais «acções efectivas».

A embaixada dos EUA, apesar dos apelos desesperados que saem de Gaza, continua imaculada.

Sim, é preciso defender Abril – mas não assim

O genocídio continua, 18 meses depois de 7 de Outubro, não porque a resistência palestiniana decidiu lançar uma ofensiva nesse dia – mas porque nós, no centro do Império, não resistimos o suficiente. Centenas de estudantes universitárias foram silenciadas e viram os seus direitos de expressão e reunião negados precisamente porque o resto da sociedade decidiu ficar quietinha – incluindo esses movimentos, sindicatos e partidos que se dizem defensores da Palestina e dos valores de Abril.

Para defender os valores da Revolução de Abril é preciso, antes de mais, reconhecer que ela está morta. Para recuperar aquilo que nos roubaram ao longo dos últimos 50 anos, precisamos de construir um processo intenso de organização e resistência como o que as gerações anteriores levaram a cabo em 1974 e 1975.

Sem isso, celebrar o 25 de Abril é um acto puramente folclórico que, em última instância, apenas alimenta a ilusão de democracia e liberdade.